Éditeur: Direction – Mis à jour le 27/05/2021

L’observation in situ est un outil fondamental des recherches menées au LEGOS et en sciences de la Terre en général. Elle constitue la vérité terrain et permet de s’approcher au plus près de la réalité.

Elle est souvent le moyen unique d’observation de certains milieux et de certains paramètres. L’observation satellitale est un outil puissant, très utilisé au LEGOS. Malheureusement les techniques de télédétection existantes ne permettent pas de traverser les interfaces, telles que l’interface air/mer ou air/glace par exemple. Ils ne permettent pas non plus de mesurer certaines paramètres (par ex. la plupart des grandeurs chimiques). Ainsi, l’observation de l’intérieur de l’océan, des glaces, des eaux continentales, nécessite d’y déployer des outils en leur sein, in situ.

L’observation in situ est aussi indispensable pour la calibration et/ou la validation d’autres outils utilisés au laboratoire. Elle est utilisée pour calibrer et valider les observations satellitales ou aéroportées. Elle est aussi essentielle pour valider les travaux de modélisation.

Ces observations in situ proviennent de :

- Services d’observations qui sont des dispositifs pérennes fournissant des séries temporelles de données, souvent mises à disposition librement de la communauté internationale, dans le cadre de l’appartenance du LEGOS à l’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Midi Pyrénées. Le LEGOS accueille le service national d’observation PIRATA, un réseau de mouillage en Atlantique Tropical, le service national d’observations SSS, Sea Surface Salinity, le réseau ROSAME, Réseau d’Observation Subantarctique et Antarctique du niveau de la MEr. Le LEGOS participe au service national d’observation des eaux littorales SONEL, et conduit en collaboration avec l’Australie le programme SURVOSTRAL, SURVeillance de l’Océan AuSTRAL.

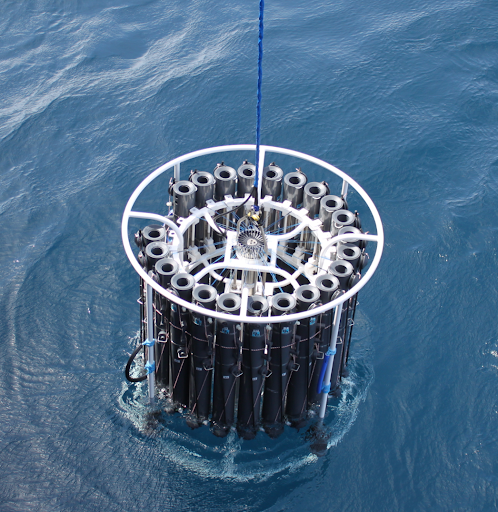

- Campagnes d’observations, qui sont des opérations le plus souvent ponctuelles, où les scientifiques du LEGOS vont sur le terrain, en mer à bord de navires océanographiques, sur les lacs, rivières, deltas, sur les glaciers, les littoraux etc. Ces campagnes sont souvent multidisciplinaires, permettent de regrouper un grand nombre de scientifiques, souvent à l’échelle internationale et s’appuient notamment sur des ressources communautaires nationales, telles que le Flotte Océanographique Française, la division technique de l’INSU ou encore l’unité de service IMAGO de l’IRD. Certains services d’observations s’appuient sur des séries de campagnes répétées.

- Réseaux d’observations que le LEGOS ne gère pas directement mais dont les données sont librement accessibles (Voir notamment le service Coriolis). On peut citer notamment les réseaux côtiers (radars HF, marégraphes), les réseaux de navires volontaires, les lignes XBT, les données de véhicules autonomes (planeurs sous-marins, saildrones, etc…), les drifters de surface, les mouillages ou stations fixes, ou encore le réseau international de profileurs dérivants ARGO.